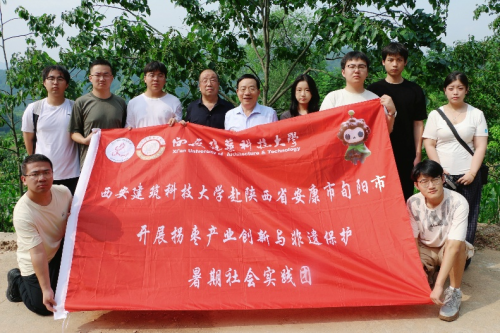

秦巴山地深处,汉江河谷之滨,安康市旬阳市坐落其中。得天独厚的地理优势与水热土壤,孕育出极富当地特色的自然馈赠——旬阳拐枣。其造型奇特、益处甚多,在千余年历史发展演进的长河里,承载着旬阳当地的独特记忆与文化脉络。在乡村振兴战略稳步推进的时代大背景下,特色农业产业作为提振农村经济、促进农民增收的关键引擎,正发挥着愈加重要的作用。时过境迁,在当地党委政府的正确引领、广大群众的的智慧与努力下,拐枣早已成为种植面积40万亩、年产鲜果11万吨,占全国总产量的80%,产值2.5亿元的农业特色产业,旬阳也因此成为当之无愧的“中国拐枣之乡”,旬阳拐枣成功获得国家农产品地理标志认证,成为区域公共品牌的闪亮名片。今年夏天,西安建筑科技大学“旬酿拾光”实践团队怀揣着探索产业发展路径、助力乡村振兴的热忱,深入旬阳,对拐枣产业展开全方位调研,旨在剖析其现状、洞察发展瓶颈,进而为产业的持续繁荣发展贡献青年力量。

调研团队在旬阳城区主要的拐枣产品专卖店,以及多个乡镇的拐枣产品生产基地进行了走访调研,与一线从业者深入交流,了解拐枣产品的发展现状与问题,调研过程中了解到到,当地党委政府将发展拐枣产业作为乡村振兴重点产业,出台种植补贴、技术培训、设施建设等一系列扶持政策,大力推动规模化种植园区建设。目前,约40万亩拐枣种植区覆盖多个乡镇,配套建设了田间道路、灌溉和初加工设施,为产业发展奠定了硬件基础。从上游的规模化种植,到中游的拐枣酒、拐枣饮料、拐枣饼、拐枣茶等初级加工产品,再到下游的电商销售、线下批发市场,产业链已具备雏形。全市现有数十家拐枣加工企业,生产各个种类的拐枣产品。同时,旬阳当地依托“中国拐枣之乡”称号,旬阳通过举办拐枣文化节、农产品展销会等活动,强化品牌认知。同时,挖掘拐枣在民间药用、饮食文化中的历史价值,推动拐枣产业与文化融合发展。

拐枣产业的发展一定程度上受市场认知度与消费习惯制约,拐枣作为小众特色农产品,全国范围内的消费者认知度较低,多数人对其口感、营养价值了解有限,市场需求集中在局部区域,尤其是本地,扩大消费群体难度较大。外销的同时,物流成本较高、冷链仓储设施不完善,制约了鲜果与加工品的远距离运输。

在种植环节,要着重提升产业基础。旬阳现有 40 万亩拐枣林,部分处于低产状态。未来需加大科技投入,依据《旬阳拐枣高产管理技术示范推广项目》,对低产果园开展标准化管理。例如在段家河镇文雅村和弥陀寺村,通过科学修剪、精准施肥以及有效病虫害防治等手段,改善拐枣生长环境,提高单产与品质。同时,与科研院校合作,像中国林科院、西北农林科技大学等,开展拐枣品种选育研究,培育更适应本地环境、高产且优质的品种,从源头上增强产业竞争力。

加工领域是产业增值的关键。旬阳目前有十余家加工企业,开发出二十余种产品,但整体规模与影响力有待提升。后续应加大对加工企业的扶持力度,吸引如贵州夜郎古酒业这类大型企业入驻,利用其资金、技术与市场渠道优势,带动本地企业发展。鼓励企业创新研发,深度挖掘拐枣的营养价值与药用功效,开发功能性食品、药品及高端饮品等附加值更高的产品,拓宽产业盈利空间。

销售层面,要拓展多元渠道。一方面,借助电商蓬勃发展的东风,强化线上销售。目前全市 30 余家电商在抖音、淘宝等平台开设 “旬阳拐枣专营店”,年发货量超 3000 吨,未来应继续加强电商培训,提升运营水平,开展直播带货、网红合作等新颖营销活动,扩大市场覆盖范围。另一方面,积极开拓线下市场,与大型商超、经销商建立长期稳定合作关系,像金寨镇电商从业者梅伟与沃尔玛达成直供协议,为鲜果销售开辟新路径。还可参加各类农产品展销会、博览会,提升旬阳拐枣品牌知名度与产品销量。

此外,“拐枣 +”的融合发展模式潜力巨大。依托旬阳丰富的拐枣资源与优美生态环境,发展乡村旅游与康养产业。调研过程中,团队成员驱车一个多小时来到白柳镇佛洞村,这里以千年“拐枣树王”古树群为核心,打造生态旅游打卡地。许多同类型的村庄也开发了采摘体验、科普教育、特色餐饮等项目,让游客深度感受拐枣文化魅力。同时,利用拐枣的保健功效,开发康养产品与服务,如拐枣主题的养生民宿、食疗套餐等,推动一二三产业深度融合,提升产业综合效益。

为实现上述目标,政府政策支持不可或缺。旬阳市已出台《关于加快拐枣产业高质量发展的决定》《拐枣产业基地奖补暂行办法》,设立专项奖补资金。未来应持续落实并完善这些政策,在资金扶持、税收优惠、土地保障等方面为企业与农户提供更多便利,激发各方参与产业发展的积极性。

汉江山水映波粼,拐枣香甜暖人心。旬阳做客美酒醉,太极城前尽飘香。“旬酿时光”实践团的成员们对旬阳拐枣产业的发展有了清晰地认识了解,也意识到在这片炽热而充满生机的土地上,劳动人民正用自己的汗水浇灌美好的未来。拐枣产业通过在种植、加工、销售及产业融合等多方面协同发力,有望在 2030 年实现综合产值破百亿目标,建成集种植、加工、文旅、康养于一体的富硒产业集群,成为推动当地经济发展、助力乡村振兴的强劲动力。

图片来源:扈子偌、张弛

文章来源:杨均尧